„Die

Mode des Photoüberfalls"

So titelte Hubert Miketta, Chefredakteur der Revue des

Monats, in seiner Dezemberausgabe 1927 – und beschrieb damit

eine neue „Seuche“, die sich auf den Straßen Berlins

ausbreitete:

„Berlin hat

einen neuen ‚Tick‘! – Kennen Sie schon die neueste

Modekrankheit von Berlin? Nein? Also, dann hören Sie zu,

falls es Sie interessiert, Näheres über diese Seuche zu

hören. – Ahnungslos schlendert man die Leipziger Straße

entlang, sieht sich die Auslagen in den Schaufenstern an,

mustert die Vorübergehenden, stellt Betrachtungen über

hübsche Beine an – kurz, man macht das, was der Berliner

so treffend mit dem Ausdruck ‚bummeln‘ bezeichnet.

Plötzlich tritt uns ein gut aussehender, glatt rasierter

junger Mann in einem flott konfektionierten Anzug in den

Weg und schleudert einige geheimnisvolle Worte in unsre

mehr oder minder geistreichen Gedankengänge. Diese Worte

lauten: ‚Sie sind soeben gefilmt worden!‘ Gleichzeitig

wird uns ein nummerierter Zettel in die Hand gedrückt, der

nähere Aufklärung erteilt.“

AKICE – Steinborn’s Film-Geh-Aufnahmen

Das zugrunde

liegende Verfahren für sogenannte Film-Geh-Aufnahmen (auch

bekannt als Geh-Film-Aufnahmen) wurde von dem weitgehend

unbekannten Fototüftler Gerhard Steinborn aus Bad Neuenahr

entwickelt. Seine Technik scheint von zahlreichen

Straßenfotografen – vermutlich in Lizenz – übernommen

worden zu sein.

In Bad Neuenahr betrieb Steinborn das „Photohaus Gerhard

Steinborn“ in der Poststraße 12. Zudem ist er als

Geschäftsführer der „Photolux Gesellschaft für

kaufmännische Großhandelsgeschäfte der photographischen

Branche, insbesondere des Vertriebs von

Filmaufnahmeapparaten“ eingetragen – ein Unternehmen, das

im Jahr 1931 wieder aufgelöst wurde.

Es finden sich nur spärliche Hinweise auf sein Wirken,

darunter eine englische Patentschrift für eine Fotokabine.

Ein spanisches Patent aus dem Jahr 1927, das auf seinen

Namen ausgestellt ist, dürfte sich auf die Film-Geh-Aufnahmen

beziehen:

„Un procedimiento para la producción de series positivas

fotográficas de objetos movibles. – Eine Methode zur

Herstellung von fotografischen Positivserien beweglicher

Objekte."

Ein deutsches Patent ist hingegen nicht nachweisbar.

Naheliegend ist, dass Steinborns System auf ausgedienten

Stummfilmkameras basierte, die mithilfe einer Handkurbel

drei aufeinanderfolgende Belichtungen ermöglichten. Die

entstandenen Aufnahmen wurden anschließend im

Postkartenformat ausbelichtet.

Ein interessantes Zeugnis findet sich in einer

Kleinanzeige vom 29. Juni 1927, die einen praxisbereiten

Gerätebestand anpreist und Einblick in die damals

benötigte Ausstattung gibt:

„Fotograf!

Umständehalber komplette Einrichtung für

Filmgehaufnahmen preiswert abzugeben.

Filmaufnahme-Apparat, Filmstativ,

Spezialvergrößerungsapparat, Dunkelkammereinrichtung usw.

Dunkelkammer kann billig gemietet werden.

Lohnender

Verdienst!“

Der Artikel von Hubert Miketta

führt weiter aus:

„Nicht

jeder wird gefilmt – man

muß schon durch irgendwelche

äußeren Merkmale die Sympathie

des Kameramannes erregen. Also

immerhin, man ist durch seine

Persönlichkeit aufgefallen und

fühlt sich geschmeichelt.

Außerdem kostet der Scherz nur

eine Mark, falls man Wert auf

das Ergebnis der Aufnahme legt.

– Wenn man dann am folgenden

Tage den Filmstreifen, der aus

drei Bewegungsbildern besteht,

abholt, ist man zunächst, offen

gesagt, ein wenig bestürzt.

Wenigstens mir ging es so. Bin

ich wirklich dieser durchaus

salopp wirkende, mit flatternden

Hosenbeinen und auseinander

wehendem Mantel dahineilende

Straßenpassant? Nun wird mir

plötzlich der Unterschied klar

zwischen einer im Atelier

hergestellten Aufnahme, für die

wir uns extra zurecht machen,

und einer Aufnahme, die jählings

von uns gemacht wurde, ohne daß

wir es wußten. Gewissermaßen ein

Bild ohne die Maske der

photographischen Konvention. So

sehen wir wirklich aus, denn das

Objektiv lügt nicht. Ein solches

Bild charakterisiert uns besser,

als man es in Worten ausdrücken

könnte.“

Doch nicht jeder "Photoüberfall"

blieb ohne Konsequenzen, wie Miketta in seinem

zeitgenössischen Artikel weiter berichtet:

„Es braucht ja nicht jedem gleich so zu gehen, wie jenem

rheinischen Großkaufmann, der kürzlich mit seiner sehr

entzückenden Freundin eine Bummelreise nach Berlin

unternahm und hier gefilmt wurde. Einige Tage später kam

seine weniger entzückende Gattin gleichfalls nach Berlin

und wurde an derselbe Ecke gleichfalls gefilmt. – Als sie

ihre Bilder abholte, sah sie unter dem Stapel von Photos

plötzlich auch ihren Gatten abgebildet an der Seite seines

blonden Vergnügens. Ihr hatte er erzählt, daß er auf einer

mehrtägigen Aufsichtsratssitzung in Düsseldorf wäre. –

Tableau! Nun, so schlimm braucht es nicht immer gleich zu

kommen. Ein anderer älterer Herr stellte bei einer

Begegnung auf der Straße seine sehr viel jüngere Freundin

einfach als „bisher verheimlichte Tochter“

vor.“

Fotografie als Zeitdokument:

Obwohl diese Aufnahmen aus rein kommerziellen Motiven

entstanden, zählen sie zu den frühesten Formen

dokumentarischer Straßenfotografie. Trotz teils mäßiger

Bildqualität gewähren sie einen authentischen Einblick in

das urbane Straßenleben auf den Flaniermeilen der Großstädte

und Kurorte der 1920er Jahre – denn genau dort

positionierten sich die Fotografen bevorzugt.

Über diese "Schnellfotografen",

ist nur wenig bekannt. In den Krisenzeiten der Weimarer

Republik suchten sie nach Einnahmequellen, um ihren

Lebensunterhalt zu sichern.

Ihr sozialer

Status war vermutlich prekär: Mit einfachsten Mitteln

ausgestattet, bewegten sie sich wohl eher am Rande der

Gesellschaft.

Beliebt bei der Obrigkeit war ihr Geschäft eher nicht – wie

zeitgenössische Zeitungen in mehreren Städten berichteten.

So schrieb etwa die Neue Mannheimer Zeitung am

11.06.1927:

„Geh-Film-Aufnahmen nur noch mit polizeilicher

Genehmigung -

Als vor einigen Wochen die ersten Straßenfotografen

auftauchten, um das Publikum mit den neuen

Geh-Film-Aufnahmen zu überraschen, stand man dieser

Neuerung im Allgemeinen sympathisch gegenüber. Inzwischen

hat sich aber aus den ursprünglich nur vereinzelt

aufgetretenen Straßenfotografen ein wahres Gewerbe

gebildet. An allen Ecken und Plätzen sind heute diese

Kurbelkästen aufgestellt und zu einer Plage für das

Publikum geworden.

Der Polizeipräsident von Frankfurt hat

nunmehr angeordnet, dass das gewerbsmäßige Fotografieren

auf allen Straßen nur noch mit polizeilicher Genehmigung

zulässig ist. Jede Belästigung des Publikums, die sich aus

dem Fordern von Anzahlungen, dem Aufstellen der Apparate

sowie dem Anhalten von Fußgängern usw. ergibt, ist

untersagt.

Unlautere Fotografen gab es ebenfalls. Das Volksblatt für

Harburg, Wilhelmsburg und Umgegend berichtete in der

Ausgabe vom 22.08.1927 :

„Blinddreher - Der 20-jährige Kaufmann Karl Rigge aus

Westfalen machte in den letzten Wochen in verschiedenen

Städten in und außerhalb Bayerns Geh-Film-Aufnahmen und

ließ sich Anzahlungen von 1 bis 2 Mark geben. In

Wirklichkeit drehte er blind, denn sein Kurbelkasten war

leer. In Würzburg gelang es nunmehr, den Schwindler

dingfest zu machen."

Fotografie als Straßenkunst:

In drei

aufeinanderfolgenden Bildern schreitet ein gut

gekleideter Mann über eine breite Straße – ein

stilvoller Auftritt im Großstadtleben der 1920er-Jahre.

Der Fotograf bleibt im Hintergrund, doch sein Blick ist

geschult: Es scheint, als habe er die bewusste

Selbstinszenierung des Mannes erkannt – vielleicht in

der Hoffnung, den elegant auftretenden Passanten als

Käufer der Aufnahme zu gewinnen.

Die Szene

erinnert an einen kurzen Filmclip – ein Eindruck, der hier

durch die sichtbare Filmperforation am Rand des

Bildstreifens noch besonders verstärkt wird.

Authentizität trotz Inszenierung:

Zwei junge,

elegant gekleidete Frauen flanieren mit einem Herrn

durch die Straße – möglicherweise vorgewarnt vom

Fotografen –, versuchen jedoch, sich ungezwungen zu

geben und in Bewegung zu bleiben. Eine Frau im

Hintergrund dreht sich neugierig um und verweist so auf

die öffentliche Aufmerksamkeit, die solche Fotoaktionen

hervorriefen.

Viele dieser Aufnahmen zeigen inszenierte oder

halb-inszenierte Szenen: Passanten bemerken den

Fotografen und reagieren sichtbar, andere scheinen ihn

gar nicht zu bemerken. Trotz oder gerade wegen dieser

Mischung aus bewusster Pose und spontaner Bewegung

vermitteln die Bilder authentische Eindrücke des urbanen

Lebensgefühls jener Zeit.

Kommerzielle Motivation:

Ein stilvolles

Paar überquert die Straße und blickt direkt in die

Kamera – ihre bewusste Pose steht im Kontrast zum

unbeachteten Alltagsgeschehen im Hintergrund, etwa einer

vorbeifahrenden Straßenbahn. Obwohl die Szene wie eine

spontane Momentaufnahme wirkt, verrät sie eine starke

visuelle Komposition – das Ergebnis von Erfahrung und

Instinkt des Fotografen, der Bilder erschuf, die sich

verkaufen ließen. Aus kommerziellen Interessen

entstanden, zielten diese Aufnahmen darauf ab, Passanten

als Kunden zu gewinnen. Sie markieren einen Wendepunkt

in der Fotografiegeschichte: Die Kamera verlässt das

Atelier, geht auf die Straße – hin zur Bewegung, zum

Zufälligen. Damit werden diese Bilder zu frühen

Vorläufern der modernen Straßenfotografie.

Die Straße wird zur

Bühne:

Männer und Frauen in

stilvoller Kleidung bewegen sich frontal auf die Kamera zu,

ihre Haltung wirkt kontrolliert und selbstbewusst. Sie

inszenieren sich für den Gang im öffentlichen Raum, den sie

als Schauraum nutzen. Der Fotograf erkennt diesen Moment der

Selbstpräsentation – ein Spiel zwischen Alltagsbewegung und

fotografischer Pose – und zugleich eine Verkaufsgelegenheit:

Die Porträtierten sollen sich im Bild wiedererkennen und es

ihm anschließend abkaufen.

Bildästhetik des Zufalls:

Ein modisch gekleideter

Mann und eine Frau schreiten frontal auf die Kamera zu – die

Frau blickt direkt in die Linse, möglicherweise hat sie den

Fotografen bemerkt. Trotz dieser bewussten Reaktion wirkt die

Szene in ihrer Gesamtheit authentisch, als Momentaufnahme

urbanen Alltags. Diese Fotografie steht exemplarisch für eine

neue fotografische Praxis der Zwischenkriegszeit: Der

technologische Fortschritt – insbesondere mobile Kameras, die

schnelle Aufnahmen im öffentlichen Raum ermöglichten –

veränderte die Bedingungen fotografischer Bildproduktion

grundlegend. Zwar war die Aufnahme hier wieder kommerziell

motiviert, mit dem Ziel, sie den Porträtierten zu verkaufen,

doch dokumentiert sie weit mehr: Kleidung, Körperhaltung,

Bewegung – all das macht sie zu einem Zeitdokument

.

Vorläufer der modernen Straßenfotografie:

Drei elegant gekleidete

Personen flanieren über einen großstädtischen Boulevard,

während im Hintergrund eine Straßenbahn mit der Aufschrift

„Städtische“ auf die Berliner Verkehrsbetriebe verweist.

Kleidung, Haltung und Auftreten wirken bewusst gewählt – wie

eine kleine Szene auf der Bühne des Großstadtlebens.

Der Fotograf bleibt im Verborgenen, scheint aber den Moment

der Selbstinszenierung gezielt eingefangen zu haben – nicht

zuletzt, weil die wohlhabend wirkende Gruppe potenzielle

Kundschaft für den Bildverkauf darstellte.

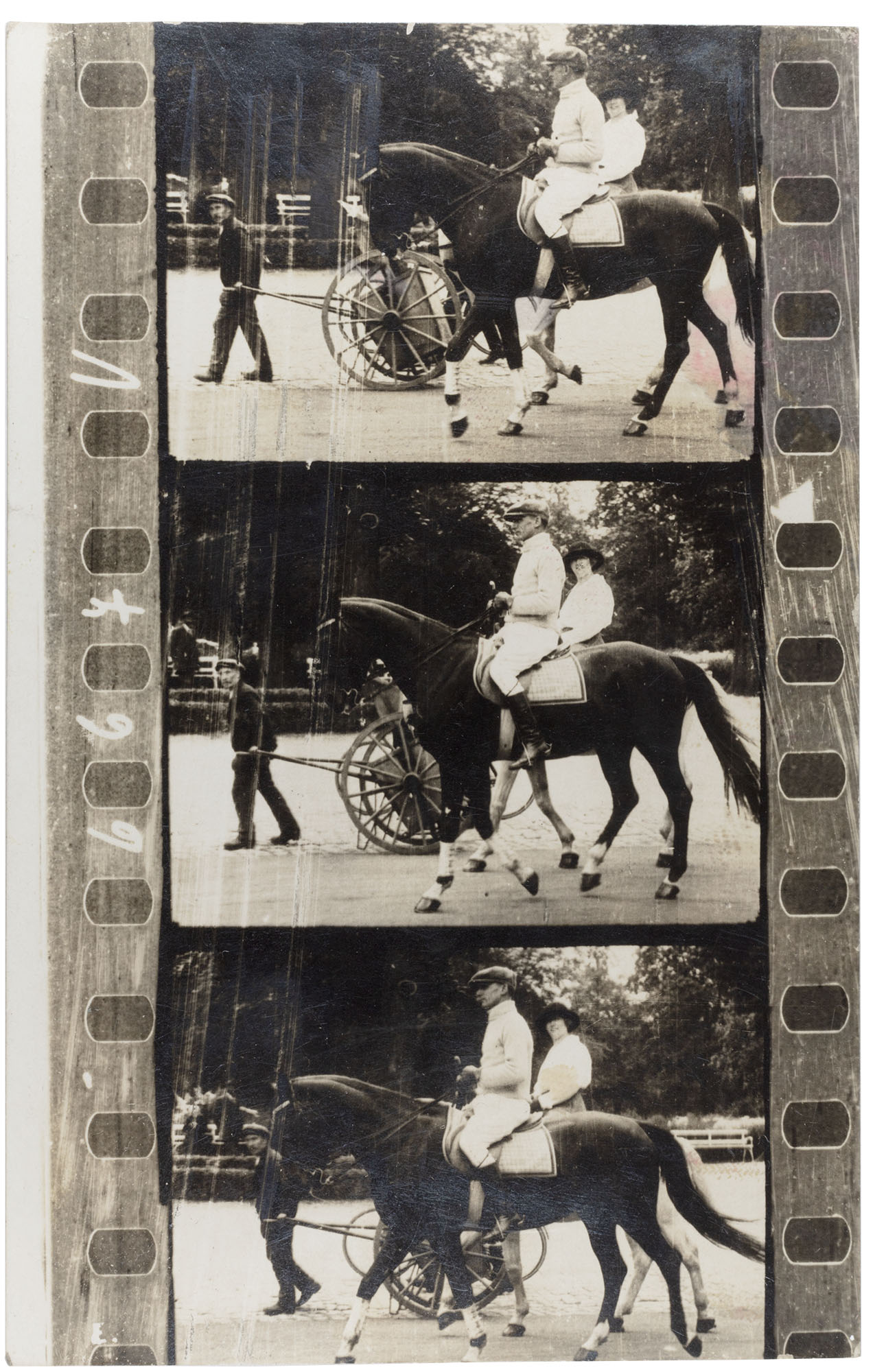

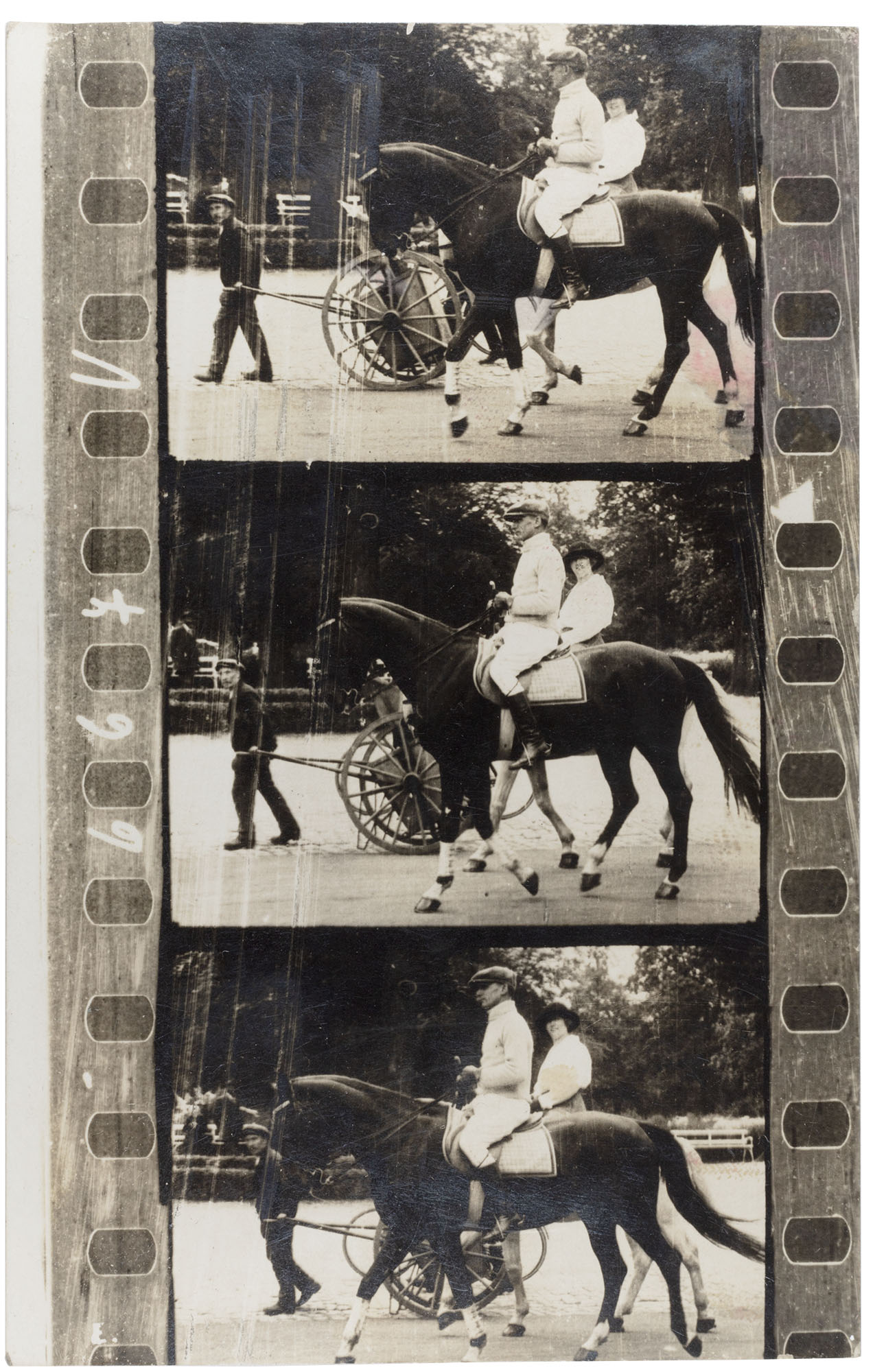

Dokumentation sozialer Realität:

Ein wohlhabendes Paar auf einem Pferd

wird fotografiert. Im Hintergrund erscheint zufällig ein

Arbeiter mit Handkarren – der Kontrast zwischen sozialem

Status wird unbeabsichtigt sichtbar und es entsteht so ein Bild sozialer

Realität, das gesellschaftliche Unterschiede sichtbar macht

– etwas, das der Fotograf vermutlich weder geplant noch

bewusst wahrgenommen hat.

Einfluss des Films:

Eine verwischte Aufnahme eines fahrenden

Autos erinnert in Dynamik und Rahmung an das Kino – eine

visuelle Annäherung an die moderne, bewegte Bildkultur.

Dynamik wie im Film: Die Bildsequenz zeigt ein vorbeifahrendes

Auto – die Bewegung ist verwischt, die Filmperforation

sichtbar, was den Eindruck eines laufenden Films verstärkt. So

verweist das Bild nicht nur inhaltlich, sondern auch formal

auf den Einfluss des Kinos auf die Fotografie jener Zeit.

Gleichzeitig spiegelt es das urbane Leben der Weimarer

Republik.

Gebrauchsweisen im

Kontext der Postkartenkultur:

Zwei elegant gekleidete Frauen flanieren 1932

durch Bad Pyrmont und posieren für die Kamera, während ein

weiteres Duo in sommerlicher Kleidung spontan auf den

Fotografen reagiert – beobachtet von einem Mann und

mehreren Kindern im Hintergrund, die neugierig das

Geschehen verfolgen. Diese sogenannten Film-Geh-Aufnahmen

wurden im damals weit verbreiteten Postkartenformat

entwickelt und fanden vielfältige Verwendung: Sie wurden

als persönliche Erinnerungsstücke ins Familienalbum

geklebt, als Gruß versendet – teils mit direktem Bezug auf

das Bild, etwa mit Kommentaren wie „beim Filmoperateur“

oder „ist dieses nicht ein schöner Film?“ – oder auch

zerschnitten, um einzelne Porträts oder Szenen

hervorzuheben.

Technische Mängel als ästhetisches Merkmal:

Zwei Frauen haben beim

Schaufensterbummel den Fotografen

bemerkt und reagieren freudig-unsicher –

ein spontaner Moment im öffentlichen

Raum. Die oft mäßige

Bildqualität solcher Aufnahmen war kein

Zufall, sondern Ausdruck der prekären

Arbeitsbedingungen der Fotografen: Sie

arbeiteten mit einfacher, teils

überholter Ausrüstung, entwickelten ihre

Fotos improvisiert und mussten auf der

Straße schnell reagieren.Gerade diese

technischen Unzulänglichkeiten –

Unschärfen, Kontraste, Bildfehler –

verleihen den Bildern eine besondere

Unmittelbarkeit und machen sie zu

authentischen Zeitdokumenten.

Heute erscheinen diese Aufnahmen in einem neuen Licht: nicht

als nostalgische Kuriosa, sondern als rohe, frühe Dokumente

einer visuellen Moderne – zugleich wertvolle

sozialdokumentarische Quellen des urbanen Alltags. Mit den

Film-Geh-Aufnahmen etabliert sich eine Bildsprache, die in

Selfies und der zeitgenössischen Straßenfotografie

weiterwirkt. Gerade ihre Unvollkommenheit, Serienhaftigkeit

und spontane Ästhetik machen sie heute überraschend

zeitgemäß.

Mehr Bildbeispiele

gibt es in diesem Magazin als PDF download: